鑑定53 鑑定 1鑑定 |

● 宅建士講座

|

鑑定

|

|

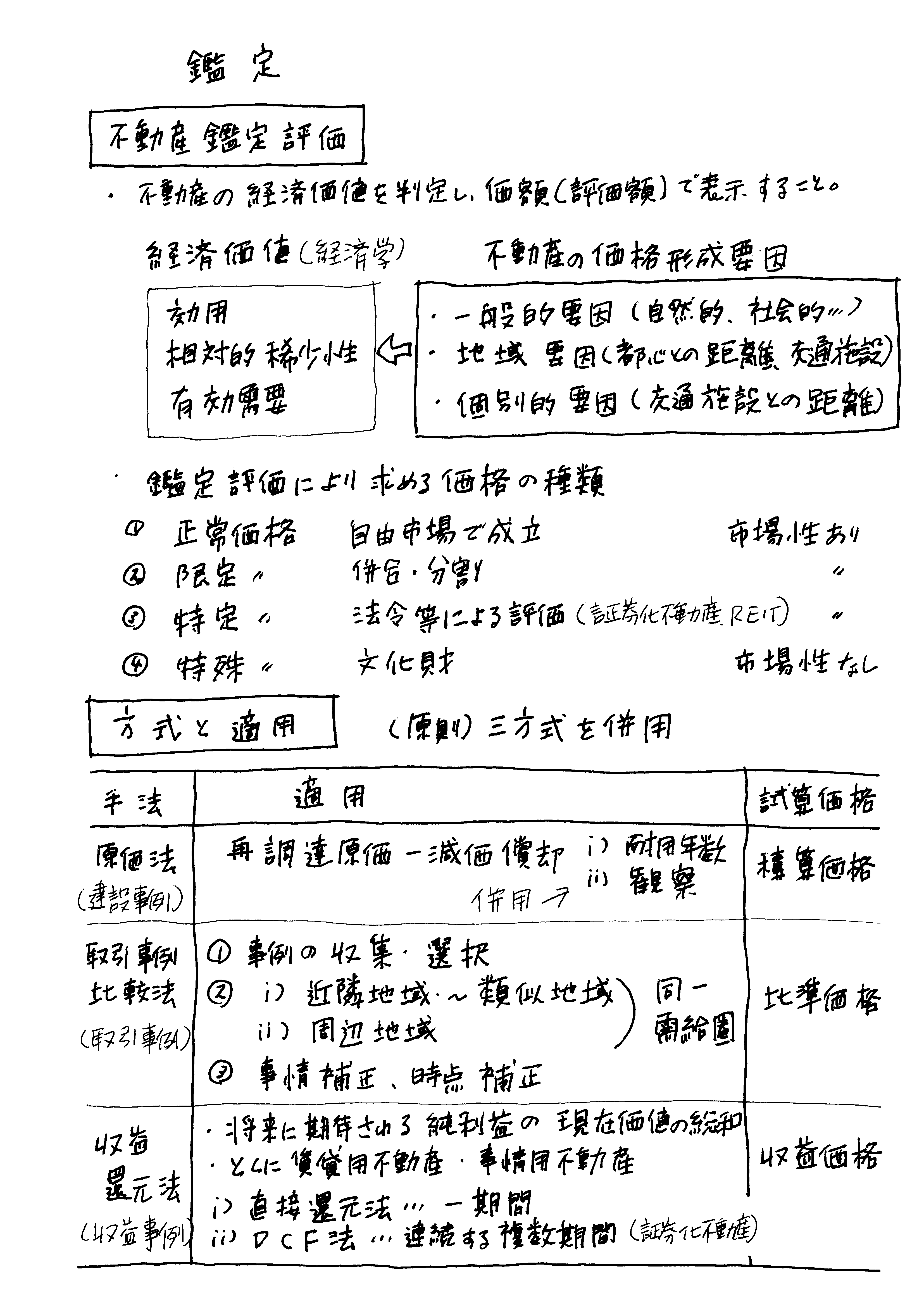

不動産鑑定評価 |

不動産鑑定評価 |

|

直近出題 |

想定上の条件 |

|

価格 |

価格 |

|

鑑定評価の方式 |

鑑定評価の方式 |

|

原価法 |

原価法 |

|

↑戻る |

|

地価 1 ⇐ |

| ⇒ 鑑定 2 |

鑑定53 鑑定 1鑑定 |

● 宅建士講座

|

|

|

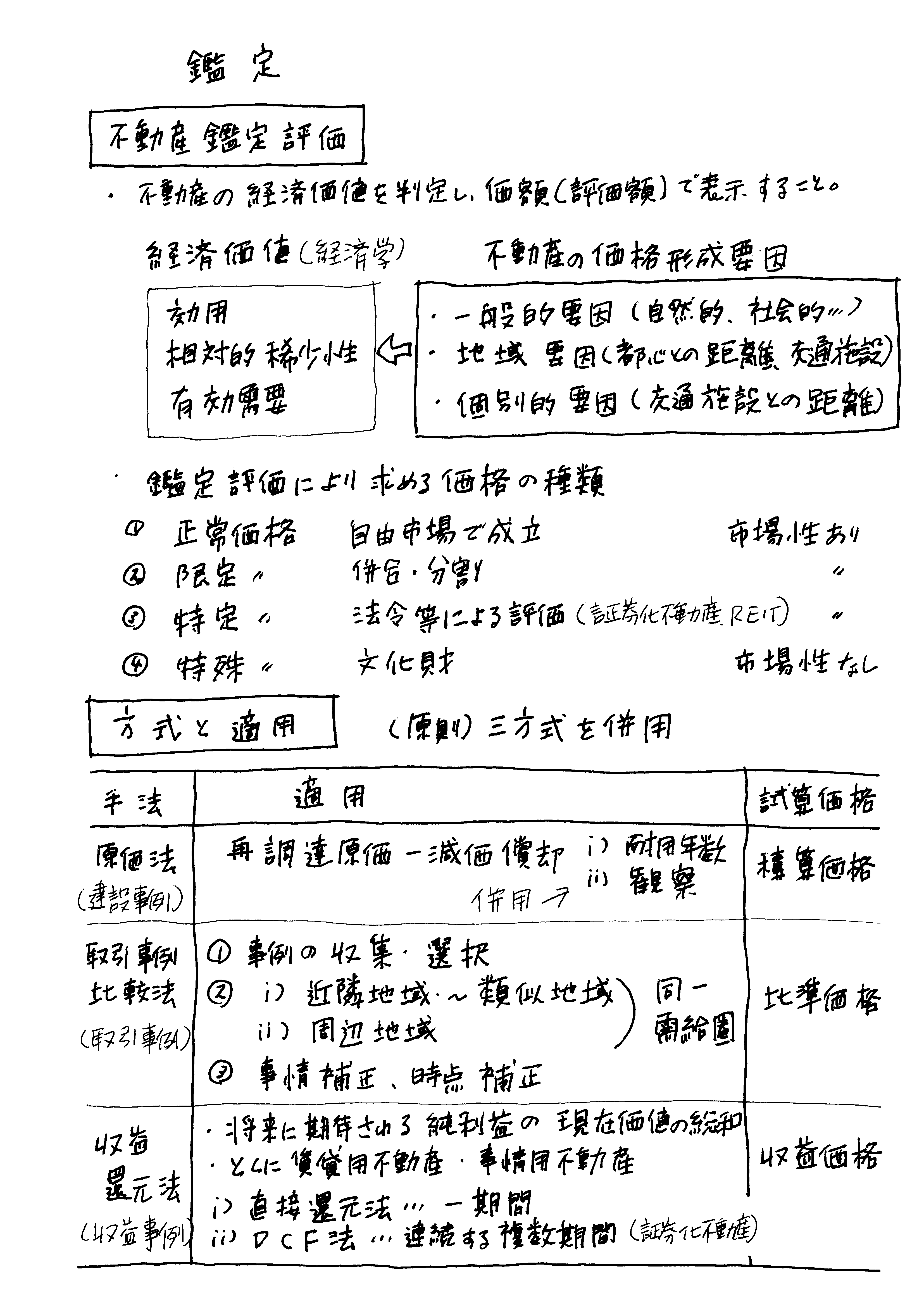

不動産鑑定評価 |

不動産鑑定評価 |

|

直近出題 |

想定上の条件 |

|

価格 |

価格 |

|

鑑定評価の方式 |

鑑定評価の方式 |

|

原価法 |

原価法 |

|

↑戻る |

|

地価 1 ⇐ |

| ⇒ 鑑定 2 |