瑕疵ある意思表示02 意思 2瑕疵ある意思表示 / 強迫 / 詐欺 |

● 宅建士講座

|

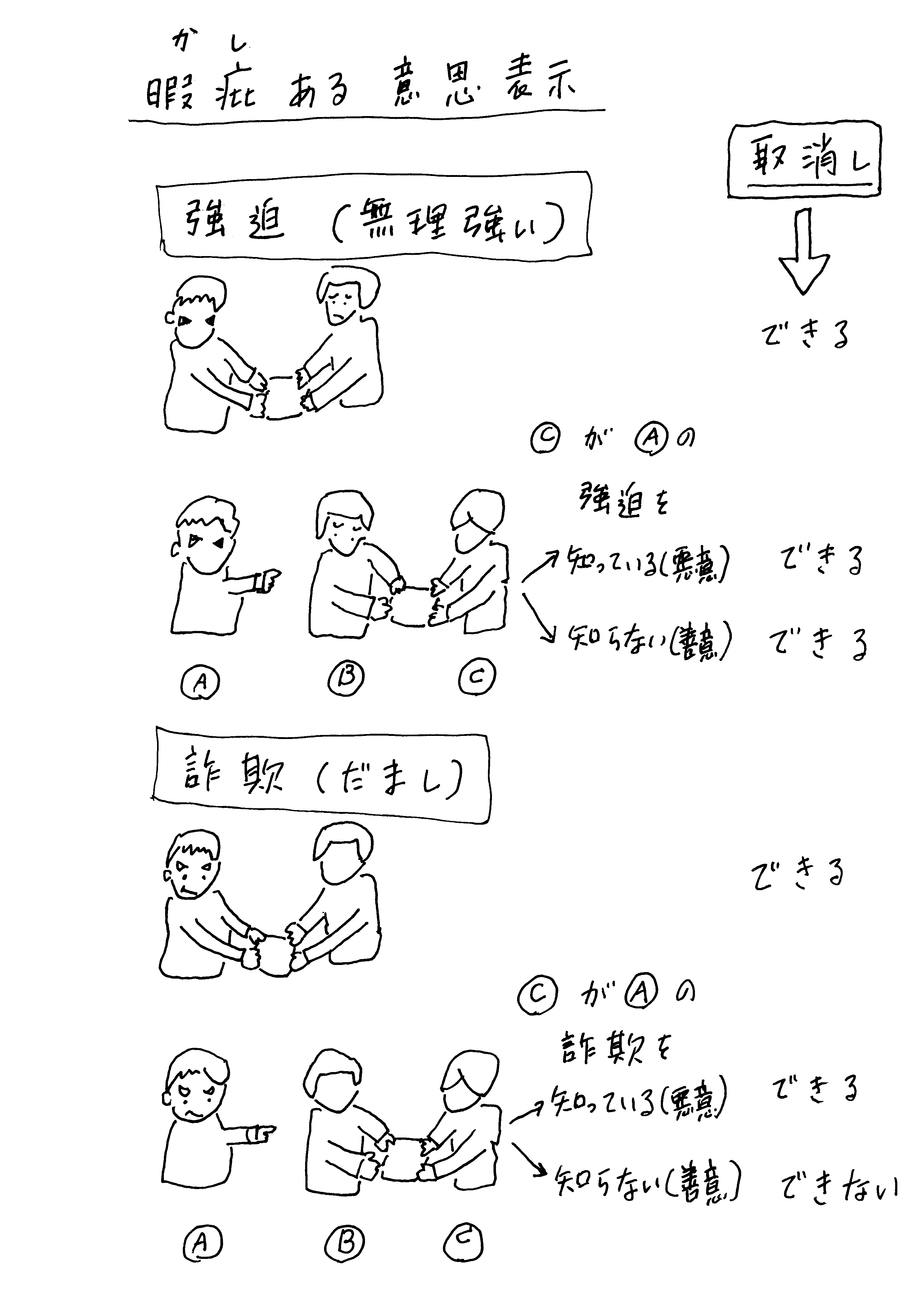

瑕疵ある意思表示

|

|

瑕疵ある意思表示 |

瑕疵ある意思表示 |

|

直近出題 |

意思表示の取消し |

強迫

|

強迫 |

強迫 |

|

短問即答 |

強迫 |

詐欺

|

詐欺 |

詐欺 |

|

短問即答 |

詐欺 |

|

↑戻る |

|

意思 1 ⇐ |

| ⇒ 代理 1 |

瑕疵ある意思表示02 意思 2瑕疵ある意思表示 / 強迫 / 詐欺 |

● 宅建士講座

|

|

|

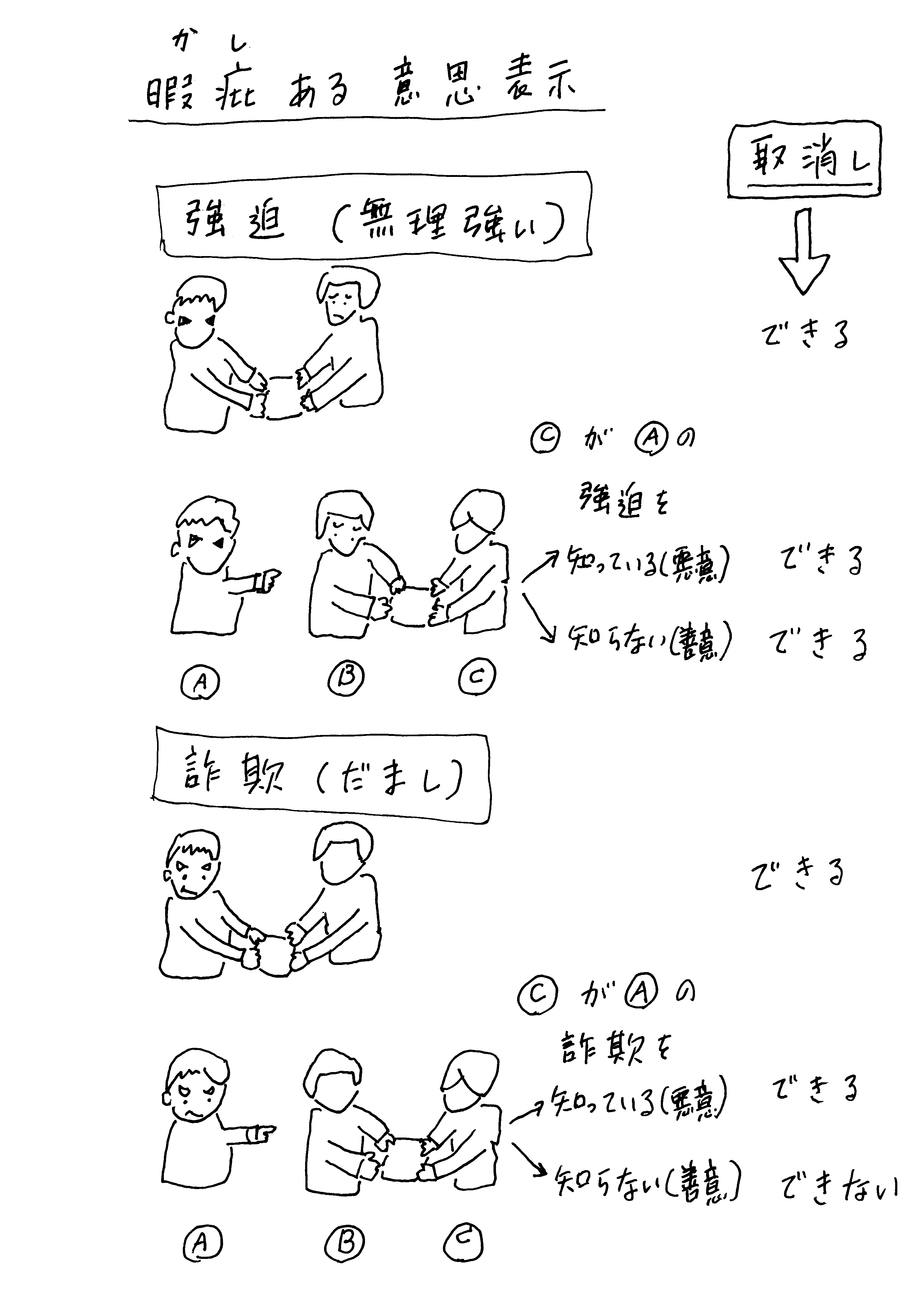

瑕疵ある意思表示 |

瑕疵ある意思表示 |

|

直近出題 |

意思表示の取消し |

|

強迫 |

強迫 |

|

短問即答 |

強迫 |

|

詐欺 |

詐欺 |

|

短問即答 |

詐欺 |

|

↑戻る |

|

意思 1 ⇐ |

| ⇒ 代理 1 |