鉄筋コンクリート造58 建物 5RC造 / 特徴 / 各部 / 壁式構造 |

● 宅建士講座

|

鉄筋コンクリート造

-250p.png )

|

|

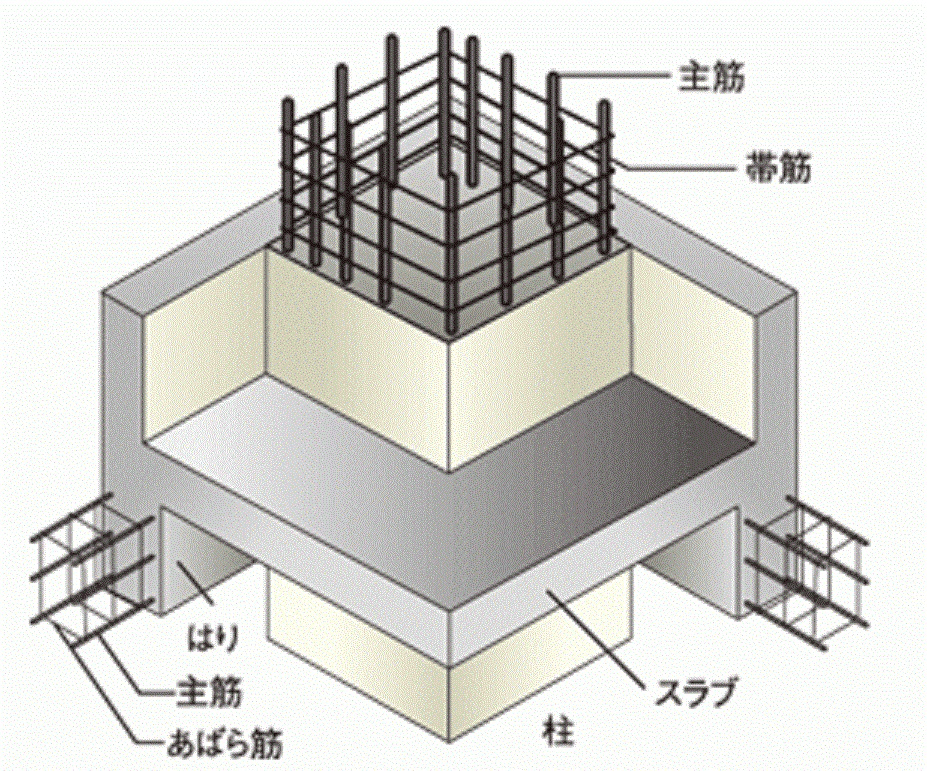

鉄筋コンクリート造 |

鉄筋コンクリート造 |

特徴

|

|

応力の分担 |

応力の分担 |

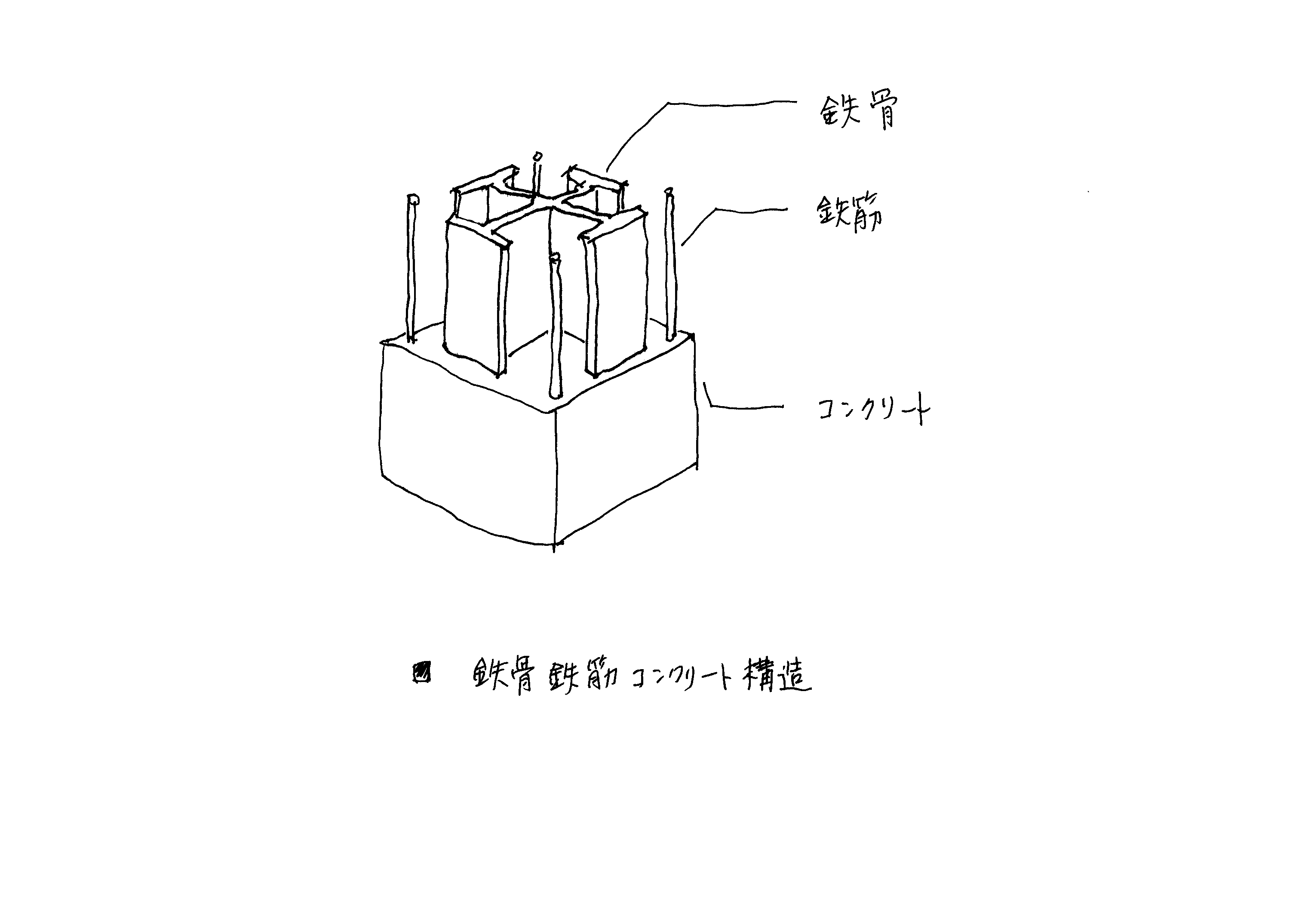

鉄骨鉄筋コンクリート造

|

|

鉄骨鉄筋コンクリート造 |

鉄骨鉄筋コンクリート造 |

構造材料

|

|

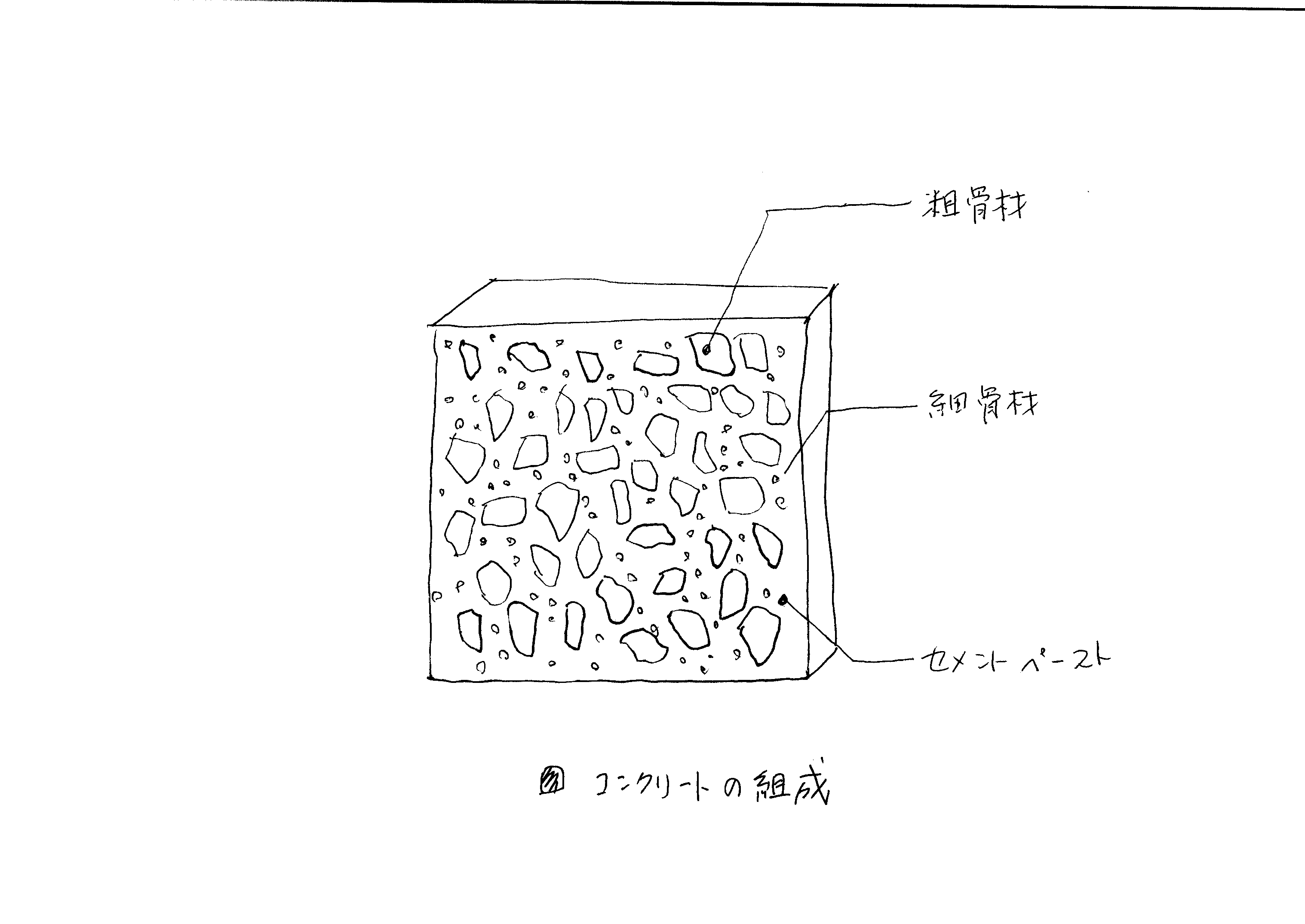

コンクリート |

コンクリート |

|

|

鉄筋 |

鉄筋 |

|

鋼とコンクリート |

鋼とコンクリート |

造形

|

|

造形 |

造形 |

各部

|

|

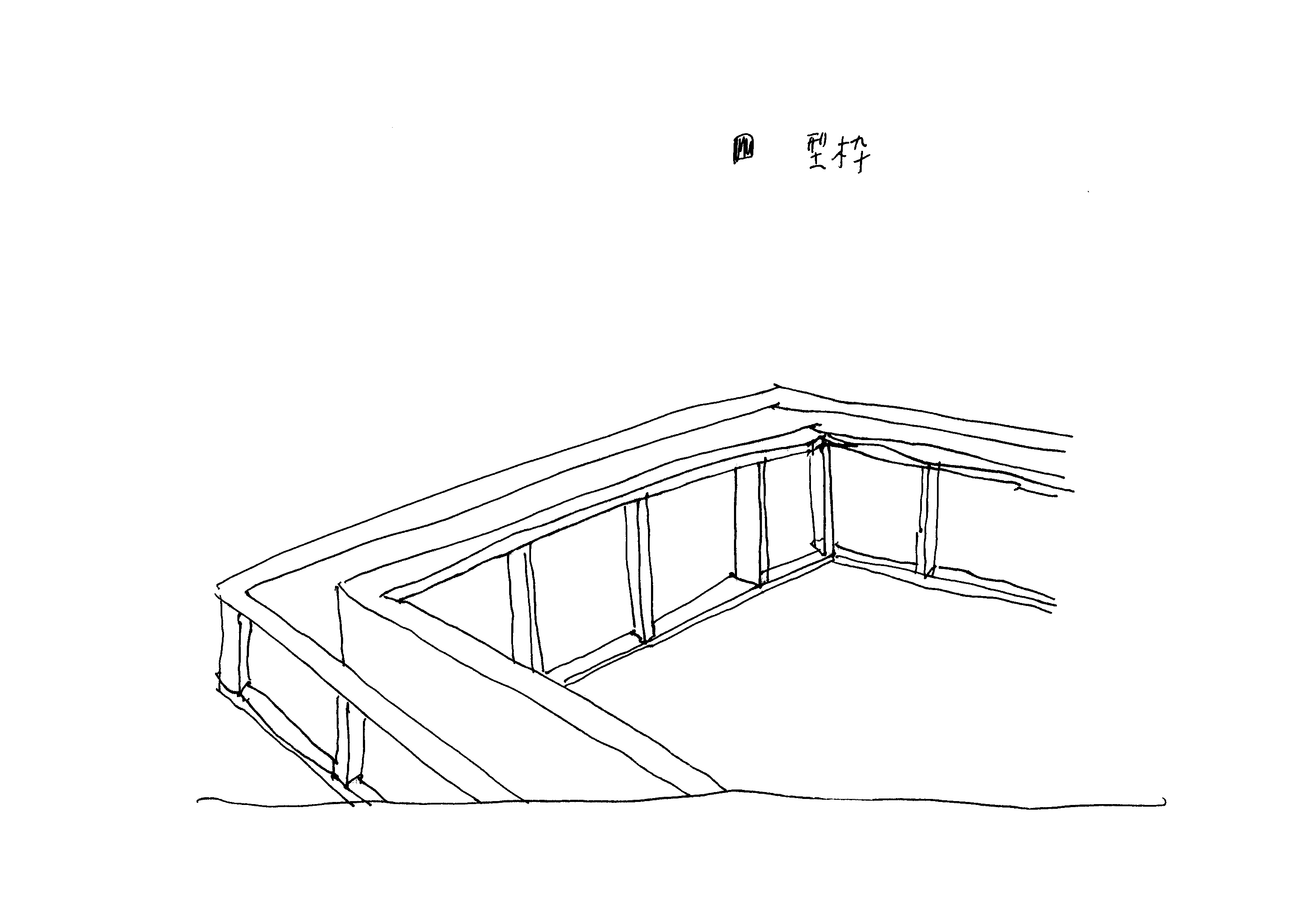

施工 |

施工 |

|

|

型枠~配筋(施工例) |

型枠~配筋(施工例) |

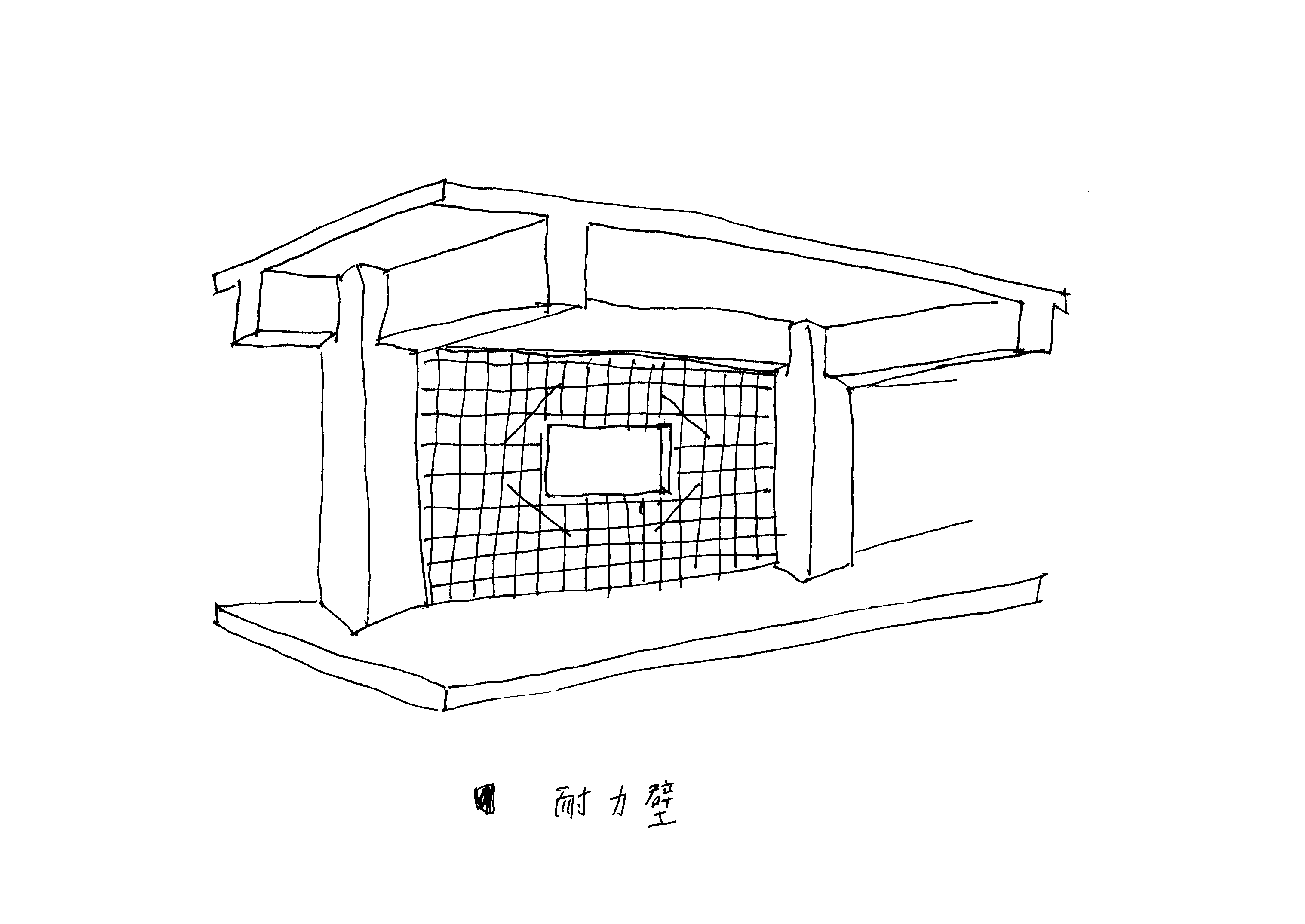

耐力壁

|

|

耐力壁 |

耐力壁 |

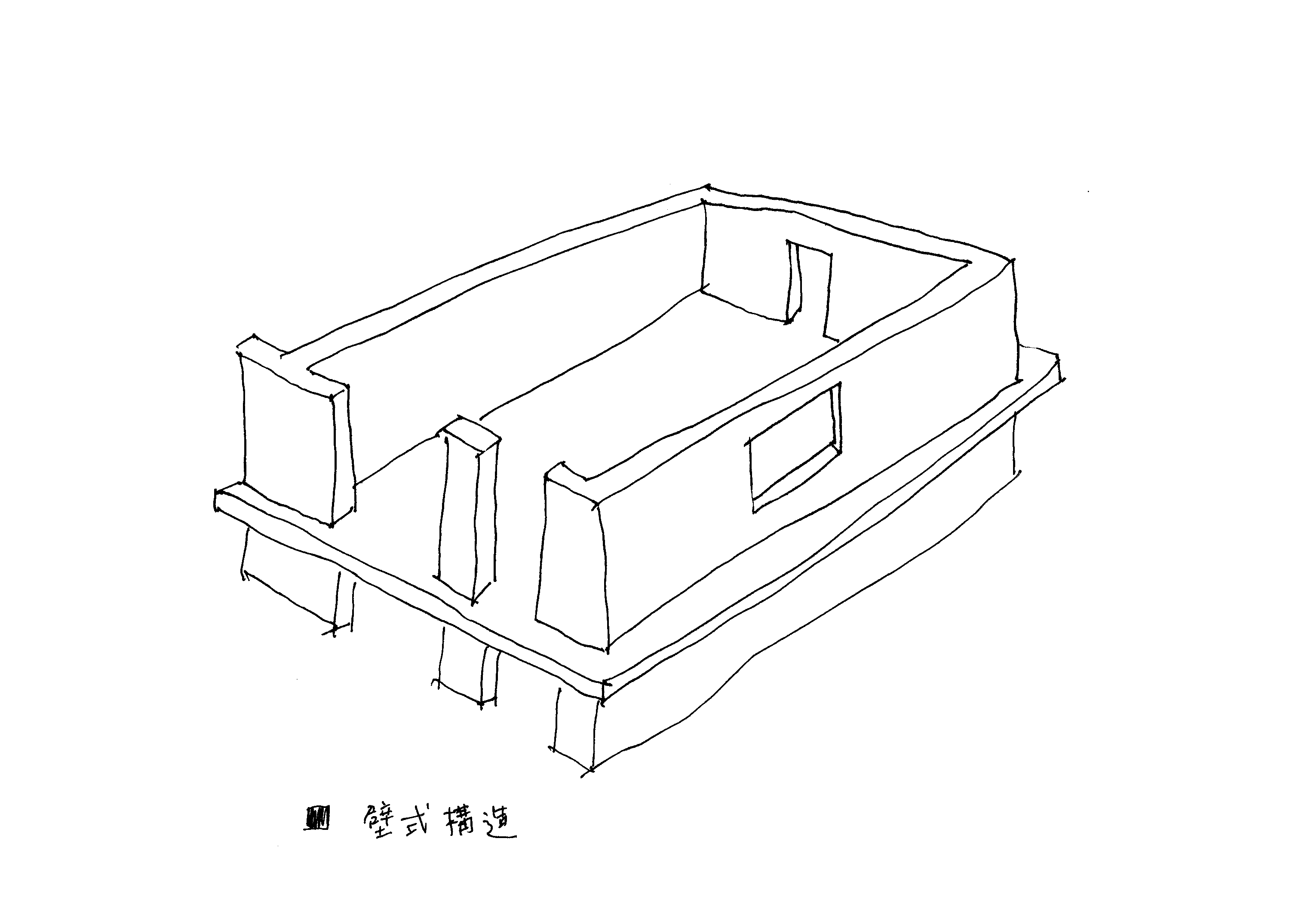

壁式構造

|

|

壁式構造 |

壁式構造 |

|

直近出題 |

壁式構造 |

|

↑戻る |

|

建物 4 ⇐ |