地形57 土地 1地形 / 地形の種類 / 地形図 |

● 宅建士講座

|

地形

|

|

分類と形成 |

分類と形成 |

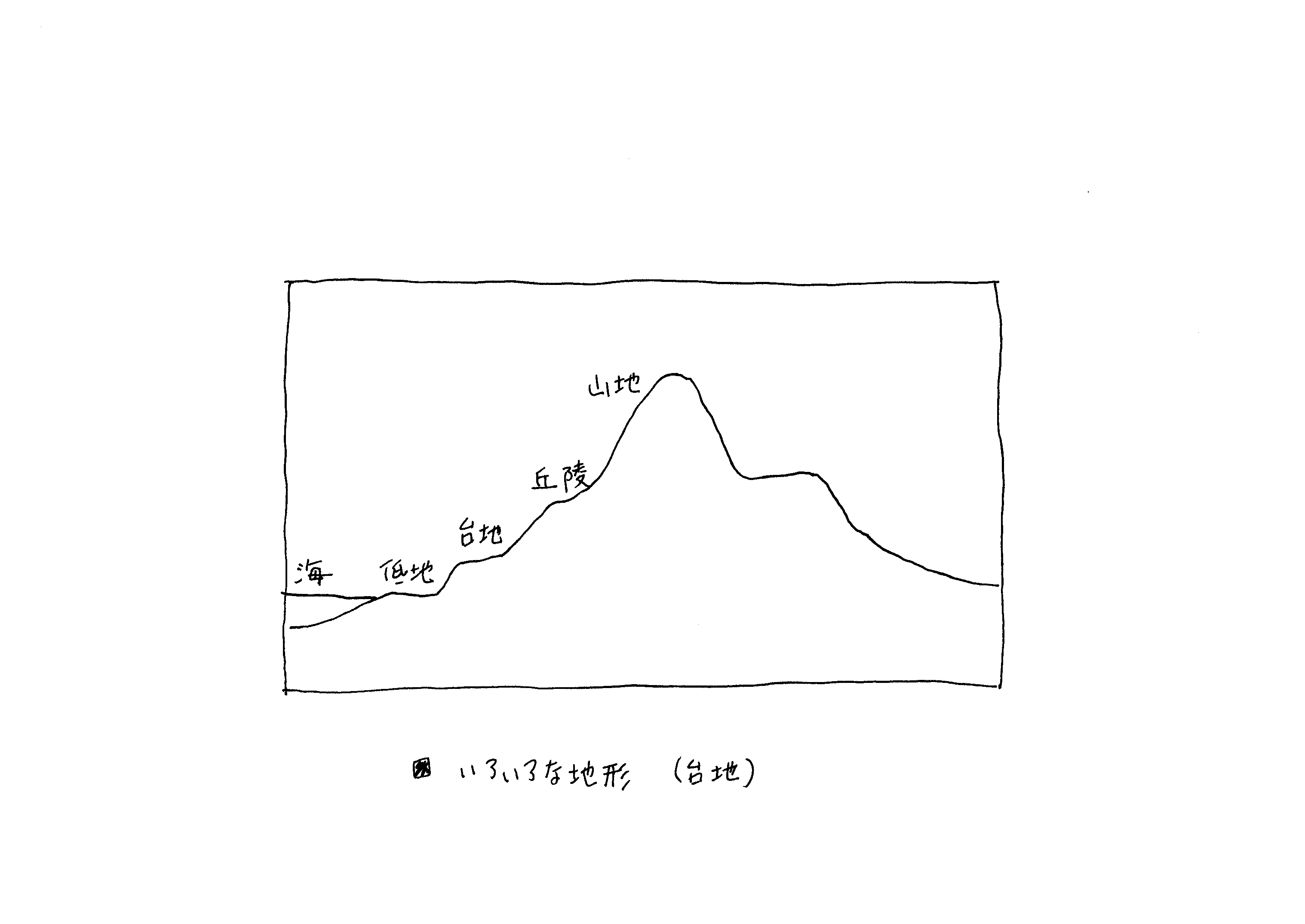

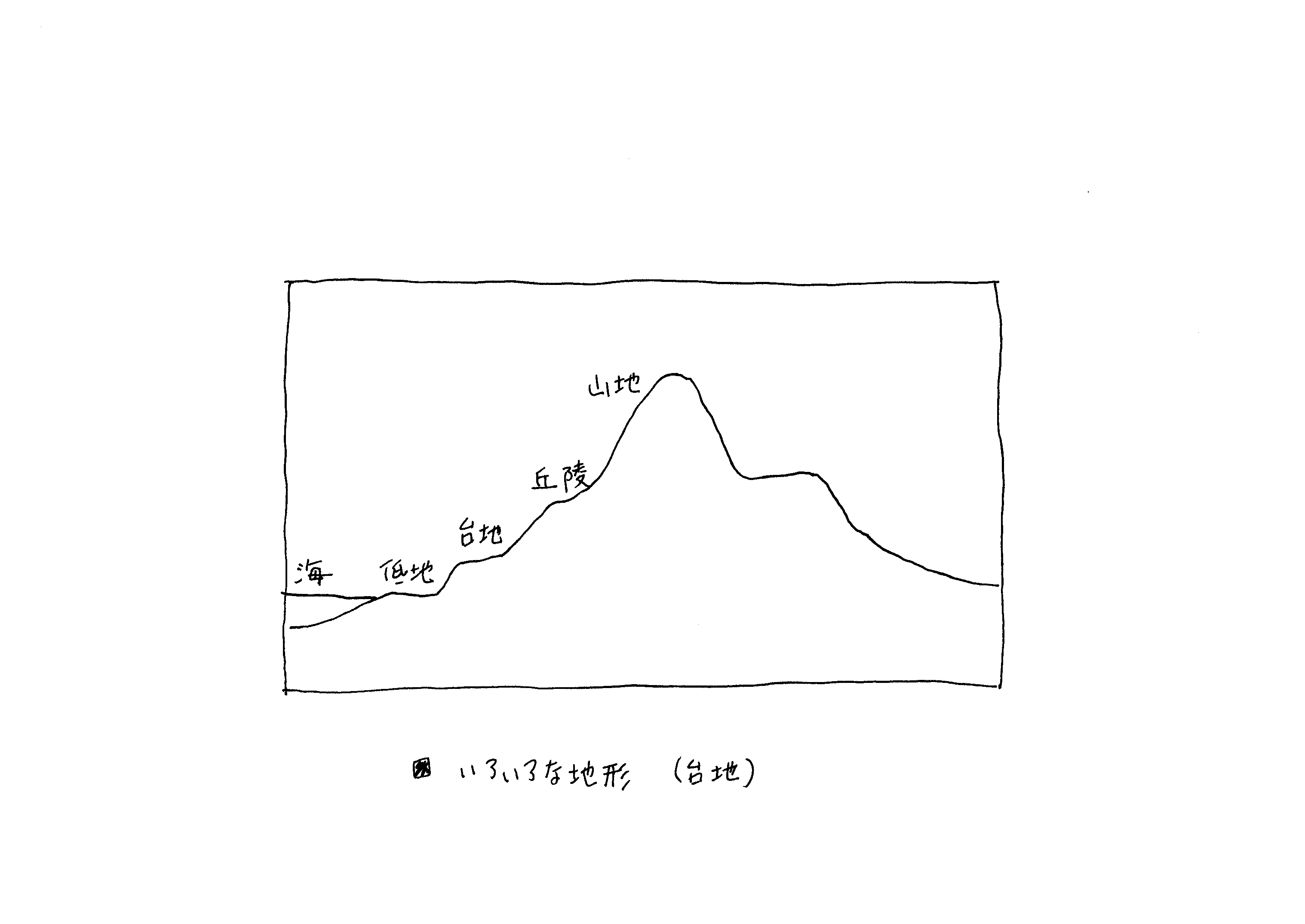

地形の種類

|

|

中高地 |

中高地 |

|

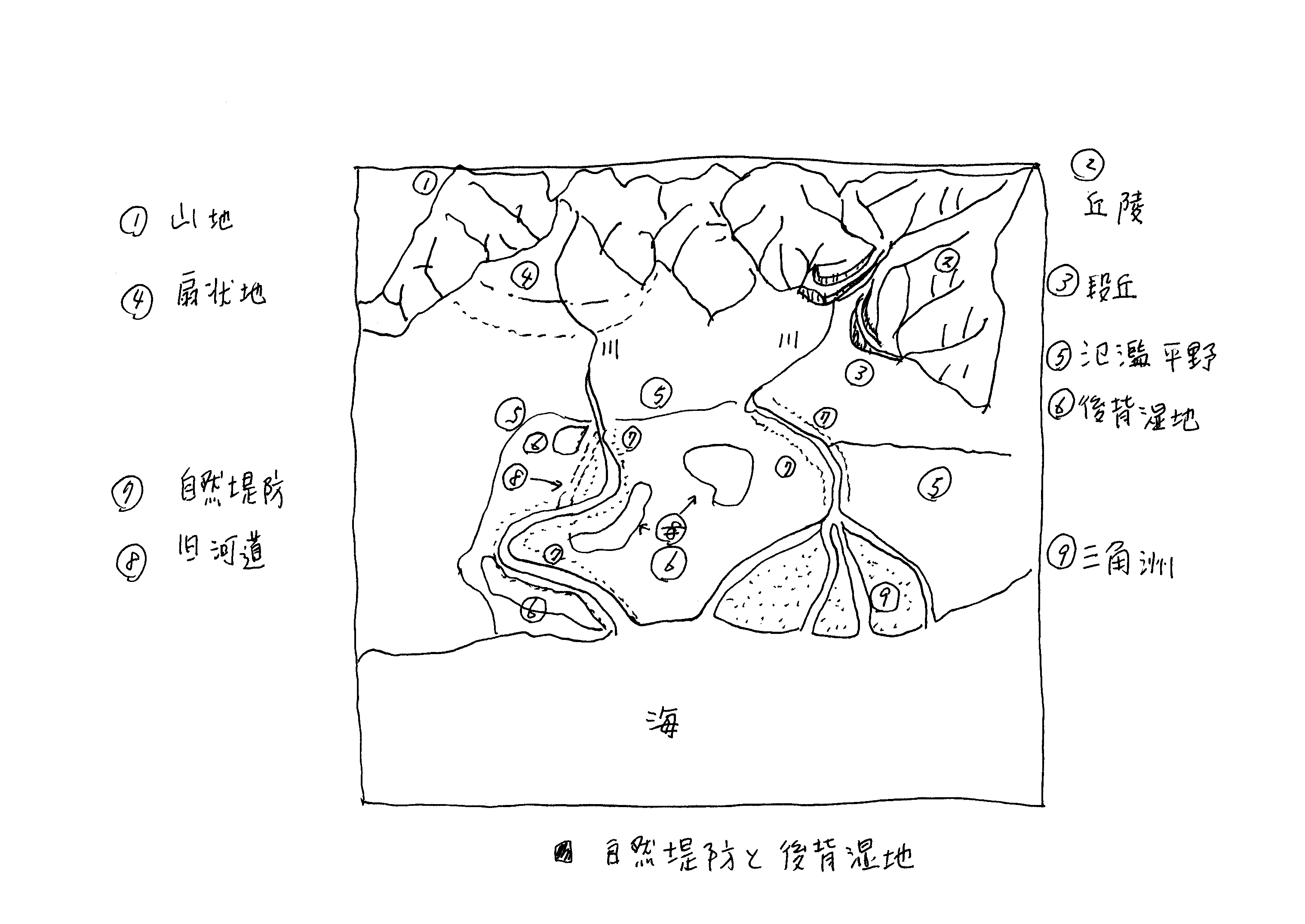

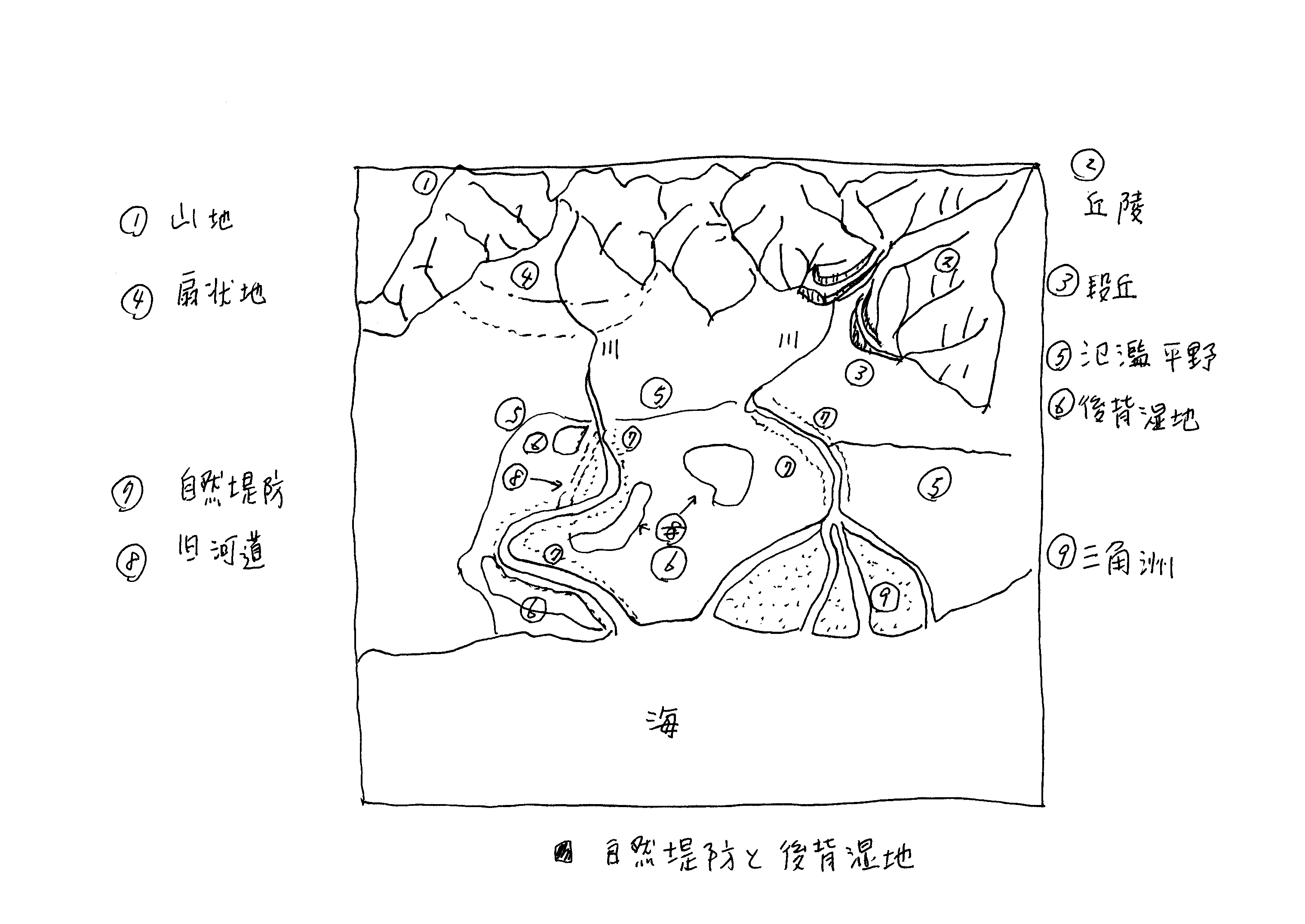

⑤氾濫平野 |

⑤氾濫平野 |

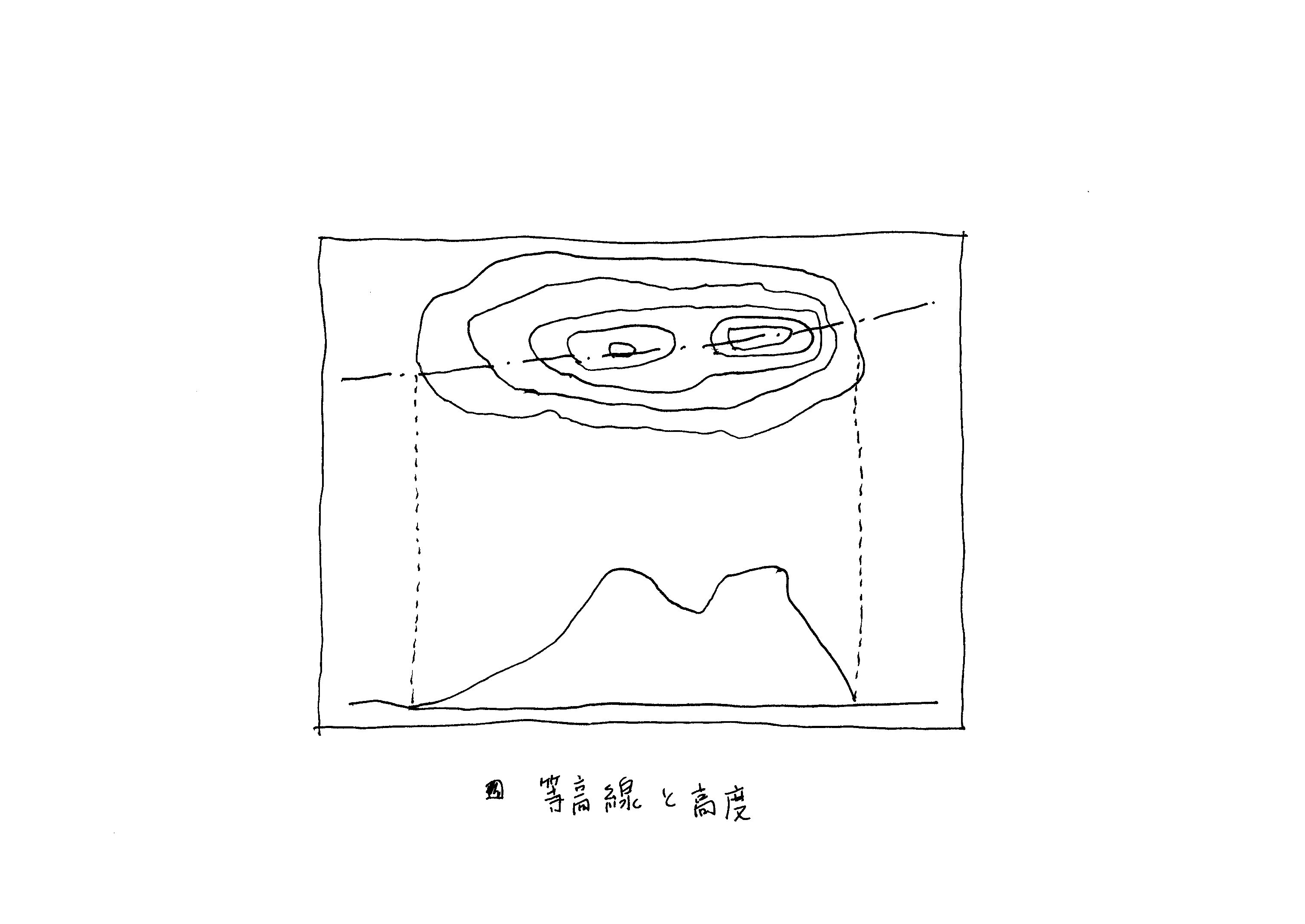

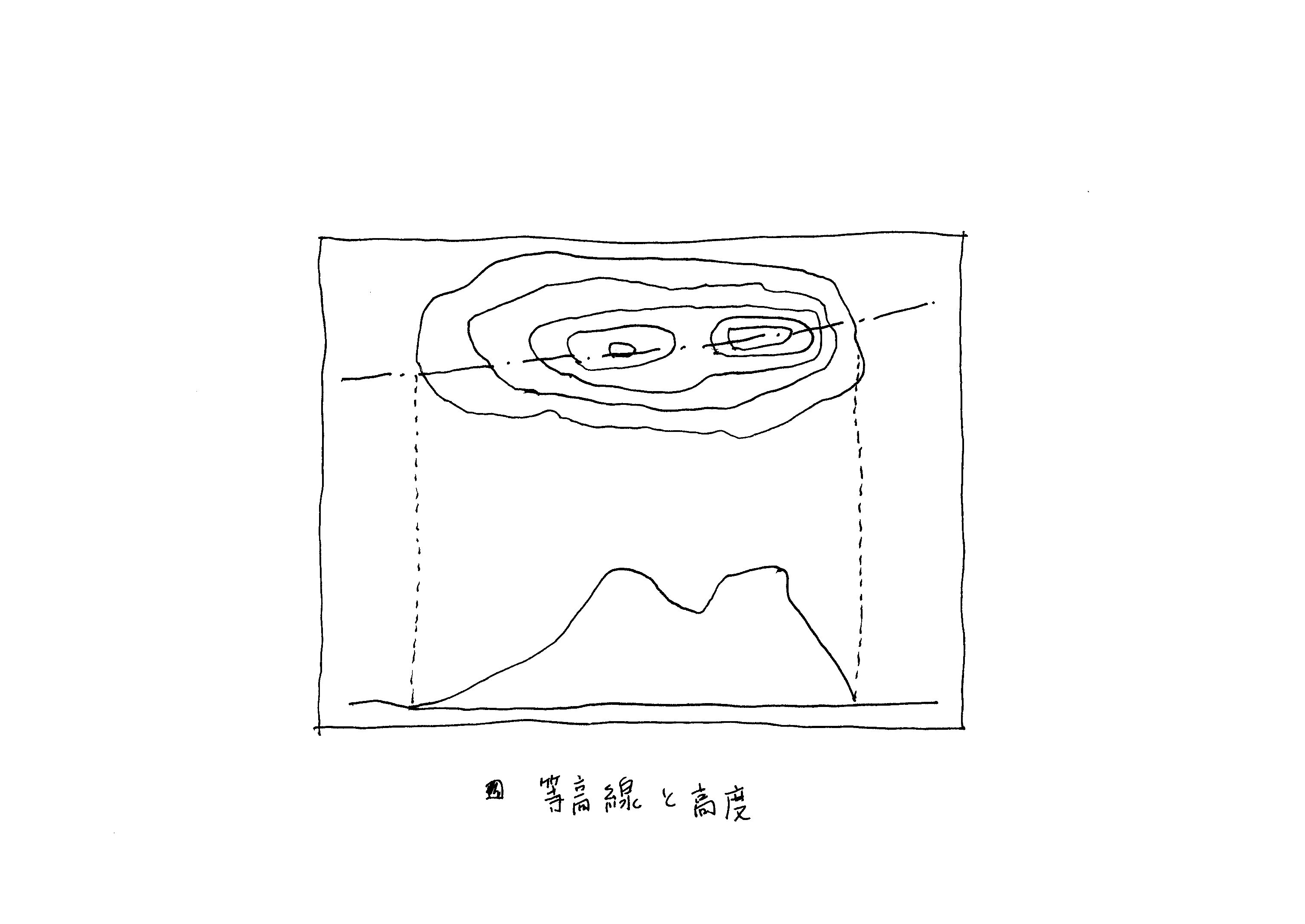

地形図

|

|

地形図 |

地形図 |

|

|

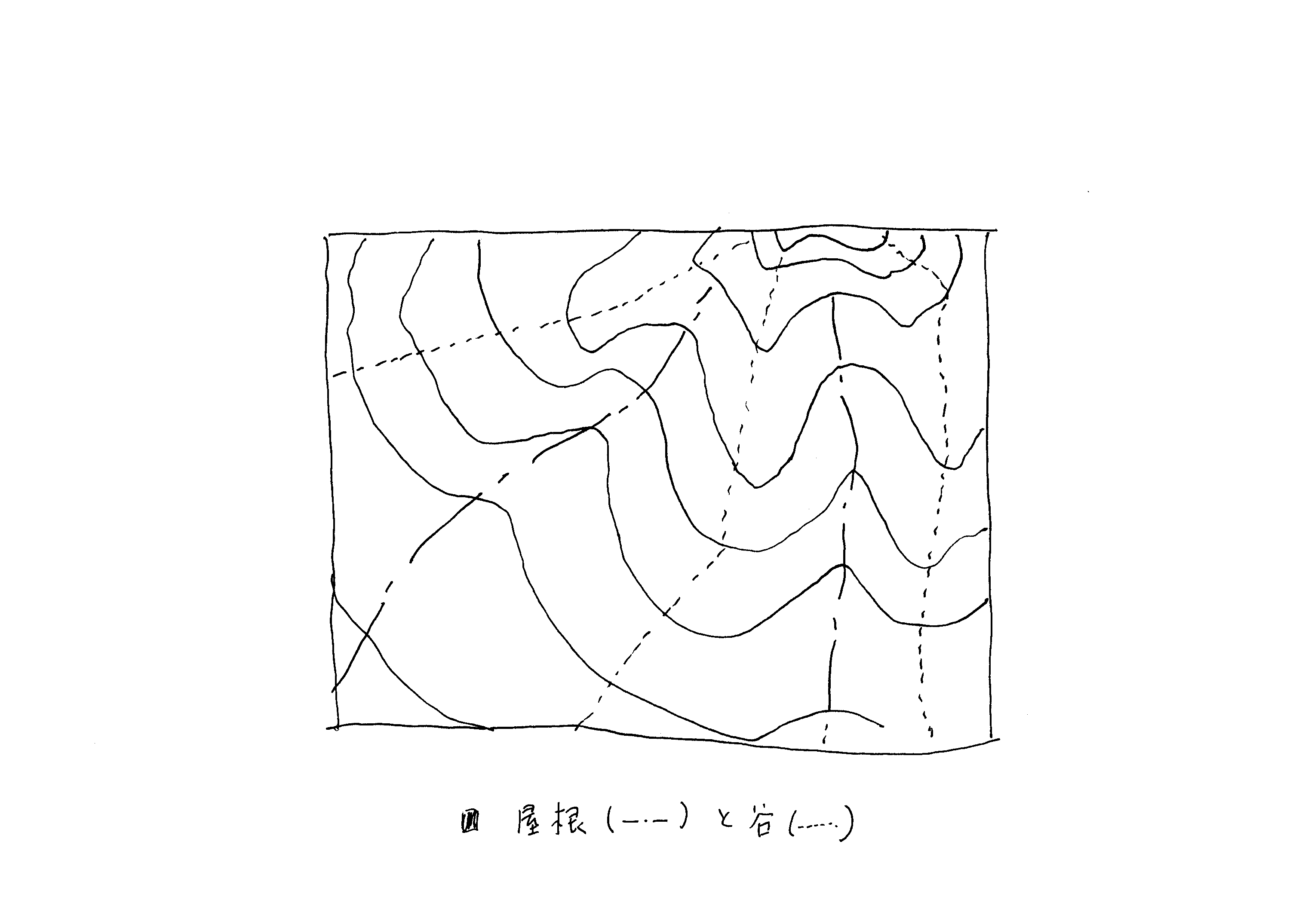

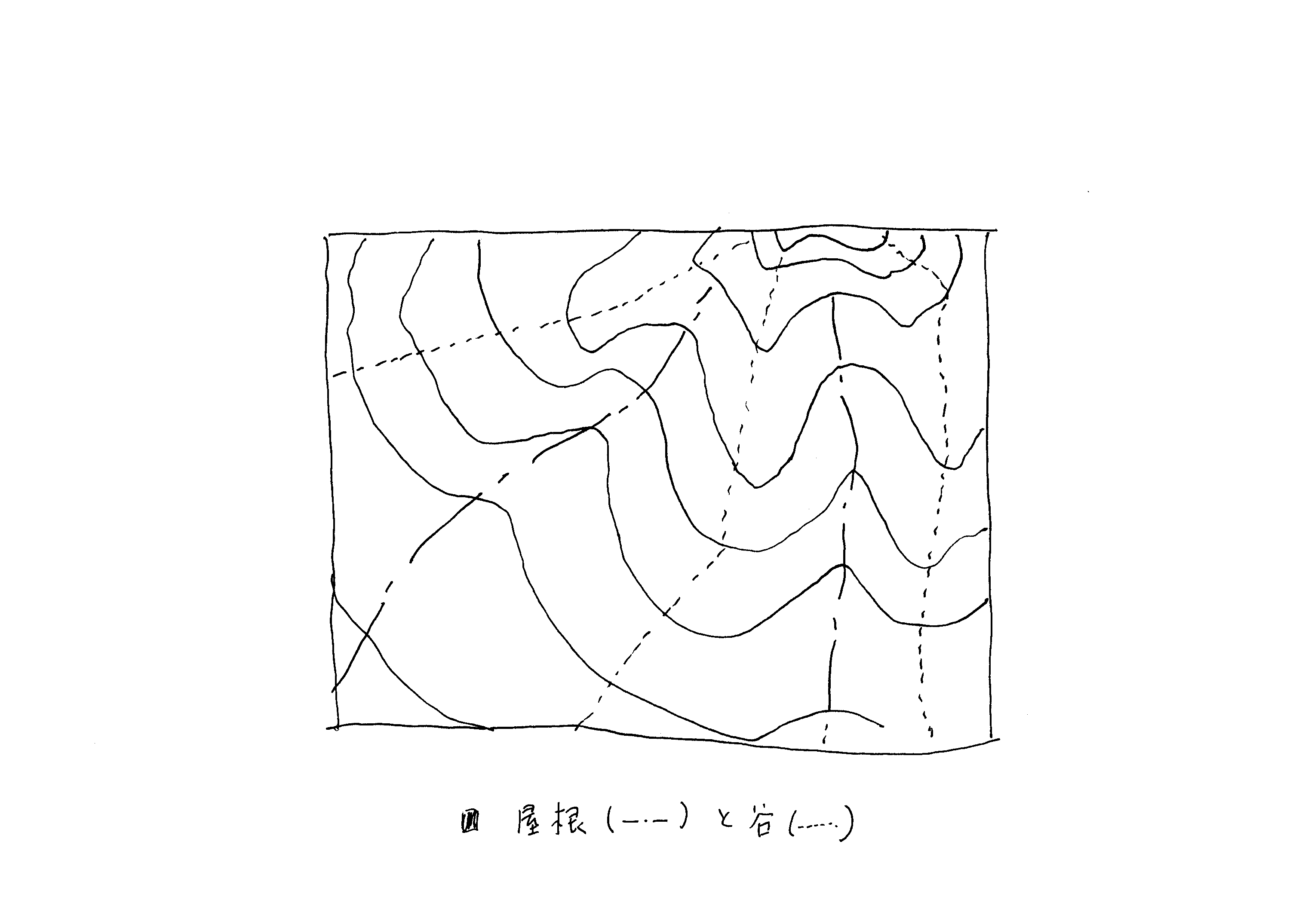

尾根と谷 |

等高線の関連では「尾根と谷」があります。 |

|

↑戻る |

|

統計 2 ⇐ |

| ⇒ 土地 2 |

地形57 土地 1地形 / 地形の種類 / 地形図 |

● 宅建士講座

|

|

|

分類と形成 |

分類と形成 |

|

|

中高地 |

中高地 |

|

⑤氾濫平野 |

⑤氾濫平野 |

|

|

地形図 |

地形図 |

|

|

尾根と谷 |

等高線の関連では「尾根と谷」があります。 |

|

↑戻る |

|

統計 2 ⇐ |

| ⇒ 土地 2 |