耐火22 建築基準 12耐火 / 防火 / 技術的基準 |

● 宅建士講座

|

耐火

|

|

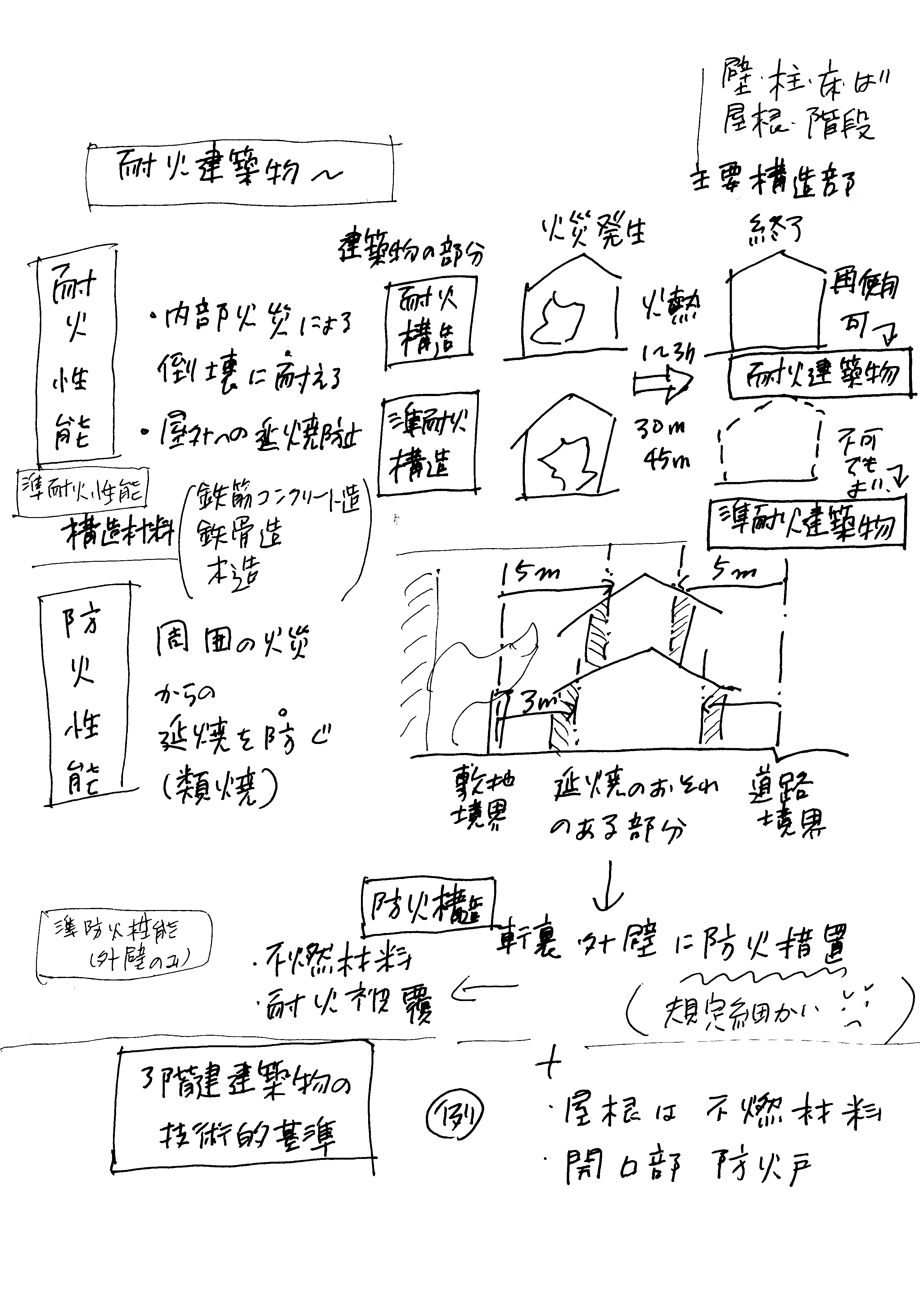

耐火建築物 |

耐火建築物・準耐火建築物 |

|

耐火性能 |

耐火性能 |

防火

|

延焼のおそれのある部分 |

延焼のおそれのある部分 |

技術的基準

|

技術的基準に適合 |

技術的基準に適合 |

|

↑戻る |

|

建築 11 ⇐ |

| ⇒ 宅造 1 |

耐火22 建築基準 12耐火 / 防火 / 技術的基準 |

● 宅建士講座

|

|

|

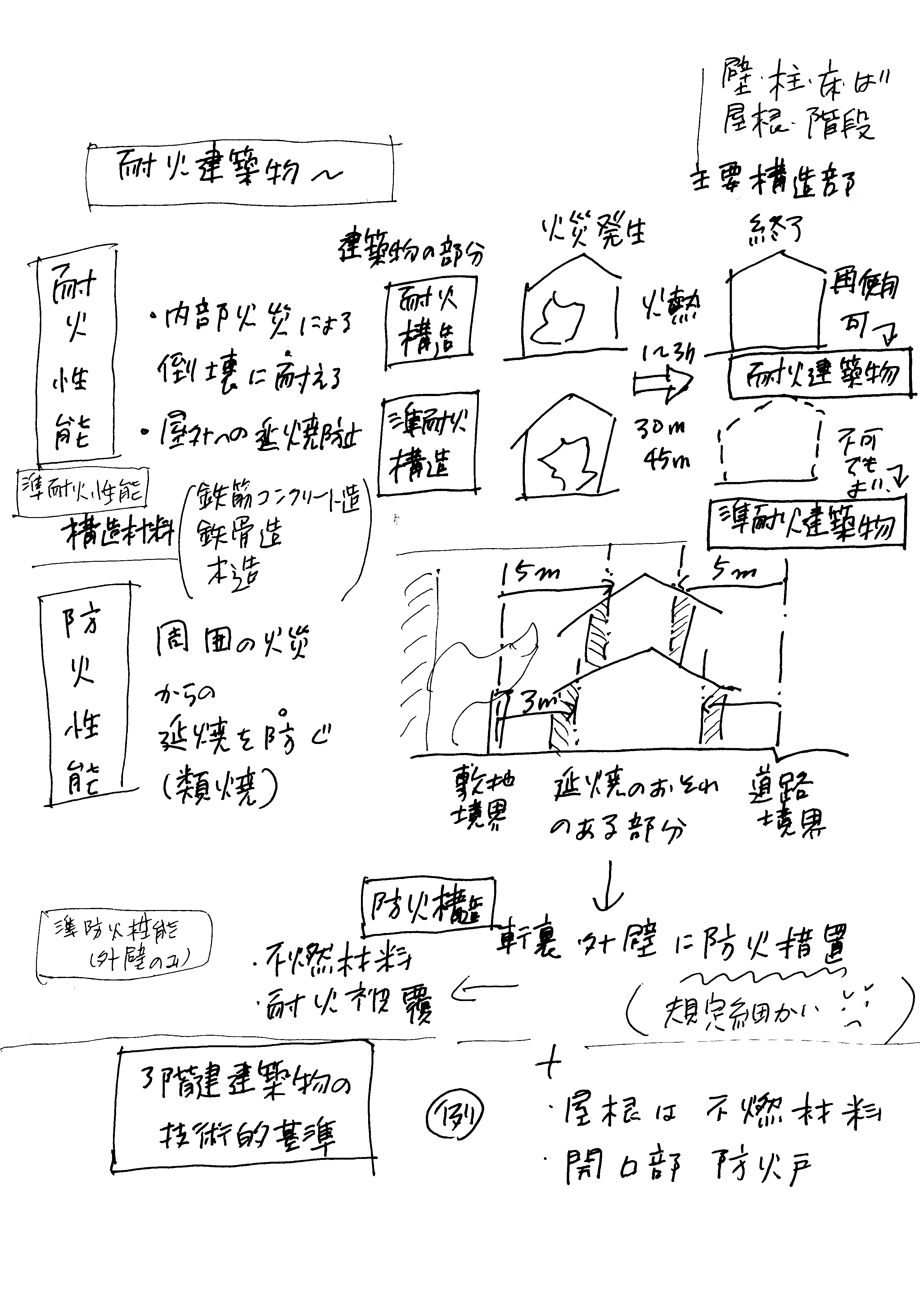

耐火建築物 |

耐火建築物・準耐火建築物 |

|

耐火性能 |

耐火性能 |

|

延焼のおそれのある部分 |

延焼のおそれのある部分 |

|

技術的基準に適合 |

技術的基準に適合 |

|

↑戻る |

|

建築 11 ⇐ |

| ⇒ 宅造 1 |